책장을 굴러다니던 이 책을 집어 든 건 순전히 머리 식히기 내지는 한 달에 읽어야 할 목표 권수를 채우기 위해서였다. 이 책은 그만큼 얇고 글도 많지 않다. 가벼운 마음으로 읽어나간 책은 정말 ‘뜻밖’이었다. 우연히 얻은 물건 속에서 보물을 발견한 듯 깜짝 놀라는 마음으로 책장을 덮었다.

독자 앞에 모든 책은 평등하다

모든 책은 책 안의 메시지만큼 책 밖의 메시지도 크다. 세상의 어떤 책도 가볍지 않다는 것, 두꺼운 책이 반드시 좋은 책은 아니라는 것, 책의 포장과 디자인은 책의 내용과 무관하다는 것, 누군가의 손에 의해 쓰인 이 땅의 책들은 활자로서 표현될 모든 가치를 가지고 있다는 것, 그리하여 마침내 법 앞에 모든 인간이 평등하듯 독자 앞에 모든 책은 평등하다는 것이 바로 그것이다. 이 책은 그만큼 감동적이다. 만만한 마음으로 책을 집어 들었던 마음이 미안하다.

이 책은 총 3부로 구성된 짧은 이야기들의 모음이다. 1940~50년대 어린 시절 저자의 눈에 비친 사람들의 삶이 구성되어 있다. 후일 작가가 된 뒤 그가 보았던 당시의 세상이 어떤 의미의 세상이었던가를 저자는 잘 알고 있다. 내용도 좋고 구성도 좋고 그 속에 들어있는 작가의 시대 의식도 좋다. 하나같이 따뜻한 마음과 당시의 시대상 그리고 우리에게 일러주는 메시지가 뜨겁다. 특히 3부 낮달에서는 마지막 책장을 덮을 때 콧등이 시리다. 저자의 나이가 41년생이니 우리 나이로 81세. 그가 10살 무렵 겪었던 한국전쟁 당시 충청도 어느 조그만 시골에서 있었던 가슴 아픈 사람들의 삶이 눈물겹게 그려져 있다.

정치는 누굴 위해 존재하는가

<삼거리 국밥집>은 경부선 천안역 근처의 국밥집에서 함께 살아가는 주인 할머니 양순 씨와 그녀의 장애인 양딸 춘자의 삶을 그린다. <소통>에서는 지하철 안에서 시골 할머니가 주는 한과 한 조각을 도시의 아이는 먹을까 말까 망설이며 엄마의 눈치, 할머니의 눈치를 본다. 할머니와 옆자리 꼬마, 그리고 엄마가 그려내는 도시와 농촌에 대한 생각, 노인에 대한 사회적인 느낌들 그리고 서로에 대한 팽팽한 긴장감이 우리의 일반적인 생활상의 한순간을 기묘하게 포착해낸다. 아이가 마침내 한과 한입을 베어 물고 전동차 안에서는 누군가의 라디오에서 ‘봄날은 간다’가 흘러나온다. 동물 사랑을 그린 <다배 이야기>도 좋다.

마지막 제3부 <낮달>이야기에서는 마침내 울컥한다. 한국전쟁 당시 충청도 대천의 어느 작은 마을에서 저자가 겪었던 이야기로 짐작되는 <낮달>은 대장간 집 아들인 저자와 마을품앗이로 살아가는 가난한 부부의 딸 순덕이의 이야기다. 순덕이 동생은 어린아이 때 푸른똥을 싸다 죽고 아빠는 마을 부자 어른을 숨겨준 죄로 인공치하에서 물고를 치르고 장독이 생겨 눕는다. 전쟁에 나갔다가 죽음으로 돌아온 남자친구를 보고 고모는 물에 빠져 죽는다. 작가의 말처럼 누구에게 좋은 일인지도 모르는 이 미치광이 놀음 같은 전쟁의 폐해, 광포함. 그리고 삶의 파괴는 불행과 비운을 연속으로 생산한다. 털털한 머슴애 같던 동네 친구 순덕이는 그녀가 꿈꾸던 좋은 신랑 만나서 내 땅에 곡식 심고 닭 병아리 키우고 아이들 능금, 배 먹이며 살고 싶다는 소원을 이루지 못한 채 미군의 총에 맞아 죽고 아끼던 꽃신을 품에 안고 홑이불에 둘둘 쌓여 지게 위에 올려져서 산으로 간다. 그날 하늘엔 순덕이가 늘 머리를 빗던 얼레빗 모양의 무심한 낮달이 허공중에 걸려 있다. 소설은 그렇게 끝난다.

없고 황폐했던 시절 시골 무지렁이 백성들의 삶 속에서 역사를 생각한다. 삶을 생각한다. 그리고 정치를 생각한다. 그것 모두가 누굴 위해 존재해야 하는지 묻는다.

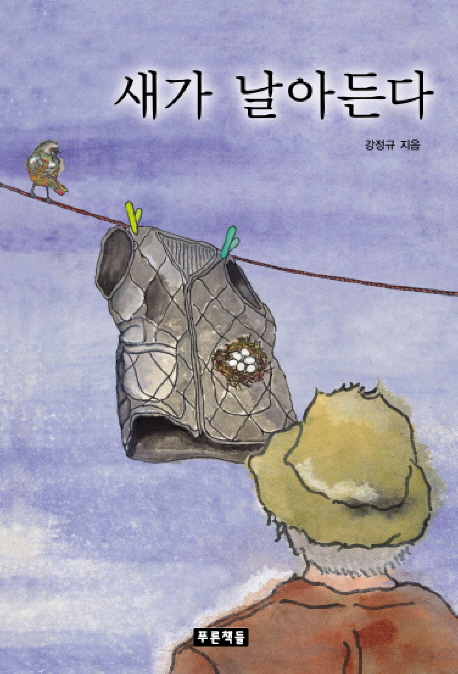

새가 날아든다/강정규/푸른책들